Mirandolina, une femme cernée par le désir des hommes

« La Locandiera » de Carlo Goldoni. Mise en scène Alain Françon. Du 26 mai au 27 octobre au 10 février 2019, Salle Richelieu.

Conversation avec Alain Françon

La Locandiera a une longue tradition de lecture misogyne, initiée par Goldoni lui-même. Dans son Adresse au lecteur, il prétend avoir voulu mettre en garde les hommes qui tombent trop facilement amoureux contre les artifices et les manipulations que les femmes déploient sans scrupule pour les séduire. Il est d’usage depuis de considérer Mirandolina comme une coquette et une séductrice, mais on pourrait aussi voir qu’elle est une femme cernée par le désir des hommes, avec lequel elle doit composer si elle veut trouver un moyen d’exister librement comme sujet plutôt que de rester l’objet des autres. Comment abordez-vous ce thème très ambigu dans la pièce ?

Quand il a monté la pièce, Luchino Visconti disait qu’elle relevait d’une « poétique sociale », c’est-à-dire que la clef des conduites des personnages, de leurs relations, autant que des émotions ou de la psychologie est toujours sociale.

Au départ, il y a une humiliation : le Chevalier reproche à Mirandolina la mauvaise qualité du linge dans sa chambre, c’est-à-dire de mal faire son travail. C’est une question concrète et pas seulement un débat d’idées. En cherchant à séduire le Chevalier, c’est avant tout de cela que Mirandolina veut obtenir réparation parce qu’il y va de sa dignité. Elle s’y prend non par des artifices de séduction mais avant tout par le langage, qu’elle utilise avec une grande habileté. En abordant le Chevalier, elle emploie les termes qui lui conviennent et qu’il peut comprendre, les formulations dans lesquelles il se reconnaîtra, les idées avec lesquelles il sera d’accord. Lui qui veut rester sans attaches, elle lui parle de son propre désir de liberté ; il se vante d’être imperméable aux sentiments, elle avoue qu’elle méprise ceux qui la courtisent, etc. Elle vise juste, à chaque fois, et le Chevalier n’en revient pas. Par son intelligence de la parole, Mirandolina finit par trouver un langage commun avec lui, si bien que les deux personnages s’aperçoivent qu’ils se ressemblent.

Cela signifierait que Mirandolina, au-delà de ses stratagèmes de séduction, se découvrirait une proximité avec le Chevalier ? Et elle éprouverait une attirance envers lui ?

C’est un des secrets de la pièce, et il est entretenu jusqu’à la fin. Quelques répliques laissent entendre qu’elle ne lui est pas insensible et si son évanouissement est feint, elle en ressort tout de même en sueur. Quand, à la fin, elle supplie Fabrizio de la protéger parce que son « honneur » est mis en danger par la passion du Chevalier, on pense au viol bien sûr, mais elle pourrait aussi vouloir dire qu’elle serait elle-même capable de succomber. Après l’approche par la parole, une dimension physique intervient dans leur relation, à son initiative à elle, d’ailleurs – ils se touchent les mains, ils boivent dans le même verre – et, elle qui tient à distance ses soupirants et n’ est pas sensible à leurs cadeaux, est peut-être alors touchée par la sensualité. Mais une fois amoureux d’elle, le Chevalier ne lui cache pas ses intentions de consommation concrète et immédiate – Goldoni lui avait d’ailleurs écrit quelques répliques qui étaient directement sexuelles, mais qu’il a coupées par la suite. C’est probablement cette dimension physique qui arrête Mirandolina, moins parce qu’elle en aurait peur que parce qu’elle n’aurait pas pensé aller jusque-là. Ses autres prétendants, eux, se contentaient d’une relation fantasmée avec elle. On croirait presque qu’ils n’ ont pas de désir, ils ne sont que dans les attitudes et les mots. C’est très intéressant d’observer dans le détail en répétition qui parle de cadeaux, qui parle d’argent, de protection, de sincérité, d’"estime", de "distinction", de "mérite", etc. Le Marquis, par exemple, qui fait tellement de grandes déclarations d’amour à Mirandolina ("Je suis éperdument amoureux de cette femme", "Je suis jaloux comme une bête"), ne fait que lui offrir… un mouchoir. Il dit bien qu’il l’épouserait, mais seulement s’il était quelqu’un d’autre. Le Comte parle et dépense beaucoup d’argent pour elle, mais il ne demande rien en échange. Fabrizio ne fait rien non plus : il se plaint, mais en réalité, il se contente d’attendre son heure. Ils ne font jamais la moindre tentative pour passer à l’acte. Quoi que Mirandolina ait pensé faire avec le Chevalier, quand elle en est là, elle comprend qu’il est temps d’en sortir. C’est tout l’objet de l’Acte III, qui est la vraie raison pour laquelle Goldoni a écrit la pièce.

De toute façon, dans la société d’ordres de l’époque, la rencontre amoureuse entre le Chevalier et Mirandolina est une impossibilité. Ils appartiennent à des classes radicalement séparées et quels que soient leurs sentiments, leur relation n’aurait aucun devenir.

En effet, l’imaginaire du XVIIIe siècle a montré ce qui se passait quand un chevalier part avec une roturière, c’est la promesse du destin de Manon Lescaut : la mise au ban de la société, la dérive délinquante, la misère – et pour l’oeuvre, la censure. Les barrières sociales sont infranchissables et pour les transgresser, il faudrait à Mirandolina et au Chevalier une dose d’anarchisme hors de leur portée. En décidant finalement d’épouser Fabrizio, Mirandolina se met à l’écart du désir des autres hommes, et elle reste dans sa classe, tout en s’assurant une position dominante puisqu’elle restera la patronne de son mari.

C’est une fin intéressante et qui en réalité n’indique pas d’avenir pour Mirandolina : un personnage féminin, qui a circulé entre quatre hommes, fait, grâce à son intelligence, le choix nécessaire pour finalement trouver sa place.

Elle y aura peut-être laissé des illusions, mais elle y aura gagné en connaissance d’elle-même et de sa place. C’est fondamental, mais cela suppose aussi d’en connaître les limites. Son parcours dans la pièce contient une part d’apprentissage que ne connaît pas le Chevalier. Visconti avait marqué une nette différence d’âge entre eux (Marcello Mastroianni, qui jouait le Chevalier, n’avait pas trente ans et Rina Morelli, qui interprétait Mirandolina, en avait quarante-cinq), laissant entendre qu’elle avait déjà une expérience de la vie tandis que lui apparaissait, moins comme un misogyne, que comme un jeune homme qui avait encore beaucoup à apprendre. Les autres personnages n’avancent pas non plus dans la connaissance de soi. Le critique Mario Baratto écrivait qu’ils ne correspondent jamais à ce qu’ils disent d’eux-mêmes. Le Marquis, par exemple, qui répète toujours « je suis qui je suis », prétend constamment offrir sa protection, mais il se révèle lâche au premier conflit ; il revendique le sens de la valeur, mais il ne distingue pas l’or du plaqué et prend vraiment les comédiennes pour des comtesses. À l’inverse, le Comte, bien qu’étranger à la caste militaire du Chevalier, porte une épée et il est sûrement capable de s’en servir ; il n’existe que par son argent, mais quand il s’agit de défendre Mirandolina, il démontre un authentique sens de l’honneur et un courage physique indiscutable. De façon inattendue, on découvre ainsi chez lui une réelle dignité et chez le Marquis une certaine mélancolie. Quant au Chevalier, si fier au début, il se révèle faible exactement à l’endroit où il se vantait d’être fort : il est convaincu qu’il ne tombera jamais amoureux parce qu’il sait que les femmes mentent, mais il croit la première qui lui dit être sincère et il se montre incapable de maîtriser ses émotions. Même s’il s’agit plutôt des types comiques, sans individualité psychologique très marquée, la pièce dévoile les personnages, par petites touches, et montre qu’ils sont l’inverse de ce qu’ils croient. Le verbe « croire » et la formule « croyez-moi » se retrouvent énormément dans la pièce, comme si « faire croire que » comptait plus qu’« être ». C’est ce que donnent à voir les comédiennes qui arrivent dans l’auberge, mais sur le mode du ratage. En principe, de par leur métier, elles devraient posséder cet art de feindre, mais elles se révèlent incapables de tromper les autres en se faisant passer pour des dames de la noblesse – sauf le Marquis, mais c’est une cible facile. L’une y arrive encore moins que l’autre d’ailleurs : dès qu’elle essaie, elle a le fou rire, elle n’est pas capable d’y croire elle-même. C’est un duo un peu bancal, cela les rend sympathiques. En revanche, Mirandolina, avec son intelligence et son bon sens, est parfaitement capable de feindre et de « faire croire que ». Au milieu de tous ces simulacres et simulations, elle fait preuve d’une grande lucidité en trouvant à la fin sa place à elle, avec Fabrizio. Il représente aussi pour elle dans la pièce la seule possibilité d’accomplissement d’amour physique. Elle le lui dit de façon allusive, d’ailleurs : « Pour l’amour, un seul me suffit et j’ai ce qu’il me faut. » C’est aussi ce que lui avait indiqué son père avant de mourir en lui disant de l’épouser. Entendait-il par là désigner à sa fille sa vraie place ?

C’est un principe de réalité qui, dans le théâtre de Goldoni, appartient aux personnages de pères de famille de la bourgeoisie marchande (l’ancien Pantalon de la commedia dell’arte) et c’est la marque de son orientation idéologique : exalter les valeurs pragmatiques de la classe bourgeoise qui construit le monde réel, contre celles, illusoires et inutiles, de l’aristocratie. C’est aussi cela qu’incarne Mirandolina : la lucidité sociale et la quête d’une liberté personnelle.

On retrouve, avec cent ans d’avance, une chose que j’ai trouvée dans Un mois à la campagne de Tourgueniev, que je viens de monter. Cette pièce correspond à un moment, décrit par Jacques Rancière dans Les Bords de la fiction, où le salon bourgeois s’ouvre et où il devient possible (avec Flaubert notamment) d’accepter que les gens modestes aient des états d’âme et qu’on puisse les décrire. Auparavant, ils restaient « derrière les fenêtres », mais maintenant les fenêtres s’ouvrent, provoquant un curieux mélange.

Dans La Locandiera, Mirandolina et Fabrizio ont effectivement des états d’âme et qui sont plus légitimes que ceux de la noblesse parce qu’ils appartiennent à la réalité.

Il faut qu’ils ouvrent les fenêtres. Mais tout cela a lieu dans une grande abstraction, avec quelque chose de « mathématique », comme si on avait rassemblé tous les paramètres nécessaires pour résoudre une équation. Nous sommes dans une auberge où la classe noble a été déplacée dans une structure dirigée par une femme qui fait tout pour les retenir parce qu’elle a besoin d’eux pour vivre. C’est un beau terrain d’observation, une métaphore sociale qui me rappelle Iphigénie Hôtel de Michel Vinaver, ce lieu clos habité par des touristes, avec ses règles, où les classes sociales sont très déterminées afin qu’on puisse bien les observer. Cela oblige à être attentif, à trouver les actions justes, qui ne correspondent pas à des schémas de représentations convenus ou restent illustratives – ce que j’appelle « faire de l’histoire de l’art ». Il se trouve que cette pièce, pourtant abstraite, montre beaucoup de matériel : du linge, des cadeaux, du vin, de la nourriture, des bouteilles, des épées, des fers à repasser… On doit savoir faire confiance à ces objets parce qu’ils obligent à des actions concrètes et ils fondent un rapport à la sensualité qui émane des gens, qui témoigne de leur existence, de leur chaleur, de leur goût et de leur travail. La langue est aussi un appui parce qu’elle est très lapidaire, élémentaire, directe et souvent même dure, ce que la nouvelle traduction qu’a faite pour nous Myriam Tanant met très bien au jour. Elle est moins complexe que dans d’autres pièces plus tardives, mais je lui trouve une parenté avec la langue de Tchekhov en cela qu’elle est « telle que », c’est-à-dire que l’existence de ces gens-là précède leur essence.

Il est alors important de décrire cette existence et les rapports humains qui en découlent dans tous leurs détails; il ne faut rien oublier.

Dans le même sens, nous avons travaillé avec le scénographe, Jacques Gabel, à composer ce que j’appelle aujourd’hui des « espaces intermédiaires », un terme que j’emprunte à un peintre dans le roman de Peter Handke, L’Absence, qui peint les paysages vides dans l’espace intermédiaire entre les immeubles en construction parce que c’est là que « se cristallise dans ses yeux l’ample espace d’antan ».

Pour moi, c’est un espace qui ne cherche pas à naturaliser, qui n’est que celui de la fiction que nous avons choisi de raconter et qui ne connaît que ses lois propres.

Nous avons donc défini l’espace de cette locanda comme un lieu public qui soit avant tout fonctionnel, contenant très peu de signes d’époque ou de vraisemblable et, à partir de celui-ci, une seule chambre (Goldoni en indique trois), celle du Chevalier, qui est le foyer de l’action essentielle, l’appartement de Mirandolina, ensuite, qui n’ est qu’un espace de travail, et enfin, cette étrange « pièce avec trois portes », un espace inhabituel où on n’habite pas, un grenier sans doute, mais abstrait, complètement vide, qui serait comme un refuge et raconterait pour Mirandolina l’obligation physique de fuir, de mettre une porte entre elle et les mains du Chevalier, le dernier endroit où elle puisse lui échapper. Il y a aussi un couloir, qui mène peut-être aux chambres, mais qui est surtout un proscenium d’où les acteurs peuvent s’adresser au public, un lieu d’ouverture de la parole des acteurs vers les spectateurs, d’où les personnages expriment leurs émois, leurs problèmes – et peut-être leur demandent-ils conseils ? Cela me permet aussi de chercher un équivalent des adresses au public de Giacinta à la fin de chaque pièce de la Trilogie de la villégiature. J’avais été frappé, en la montant, par la modernité de ces moments qui ouvraient le spectacle vers les spectateurs, particulièrement à une époque où le théâtre tendait au contraire à se fermer sur lui-même et la parole à s’enfermer dans les salons. C’est un exemple intéressant à suivre pour le théâtre aujourd’hui.

Propos recueillis par David Tuaillon, dramaturge et assistant à la mise en scène, avril 2018

- Photos : Christophe Raynaud de Lage

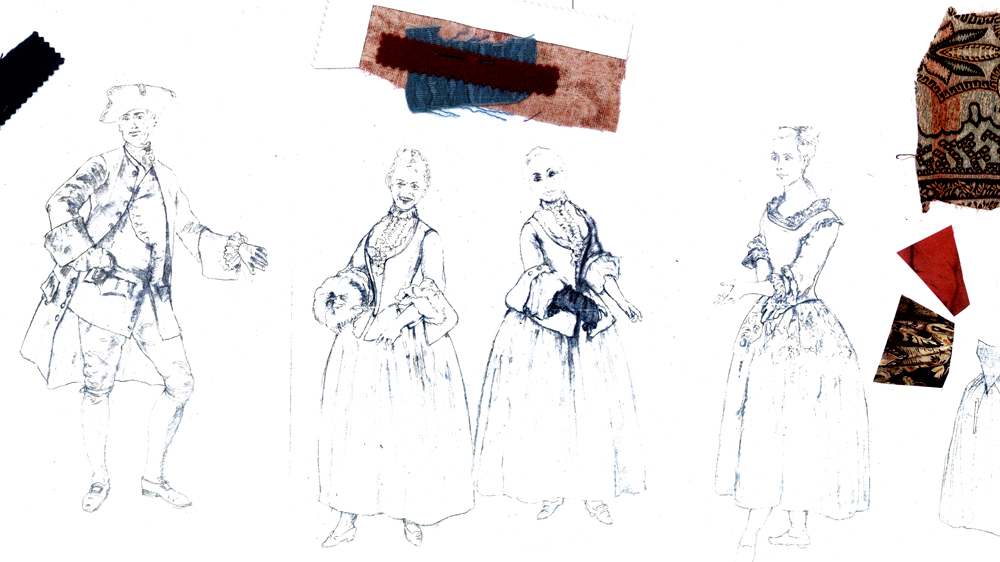

- Croquis de costumes par Renato Bianchi