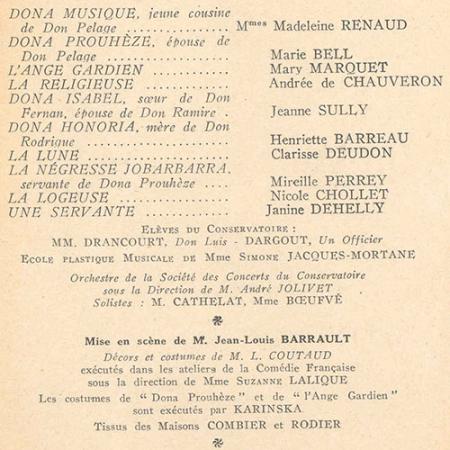

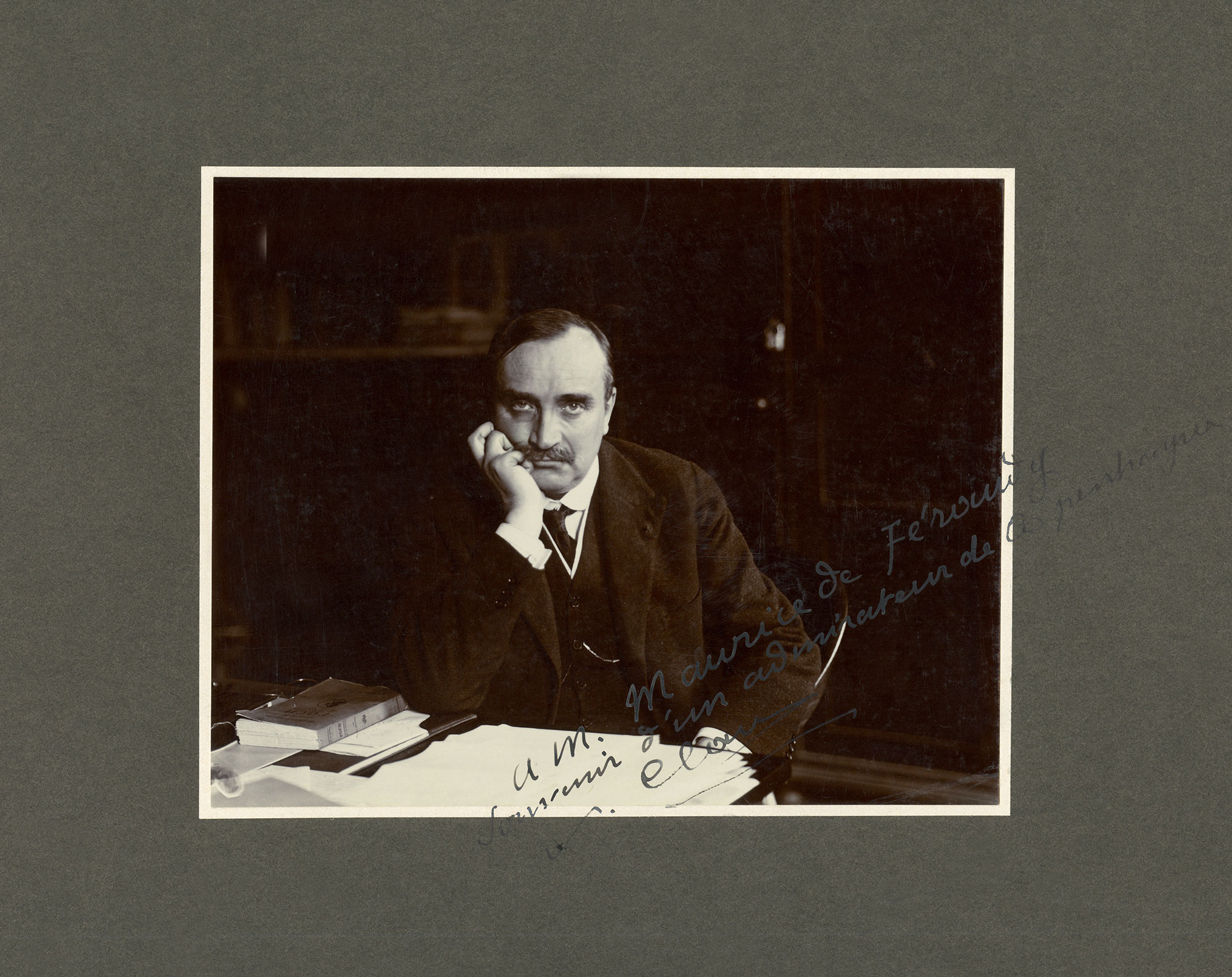

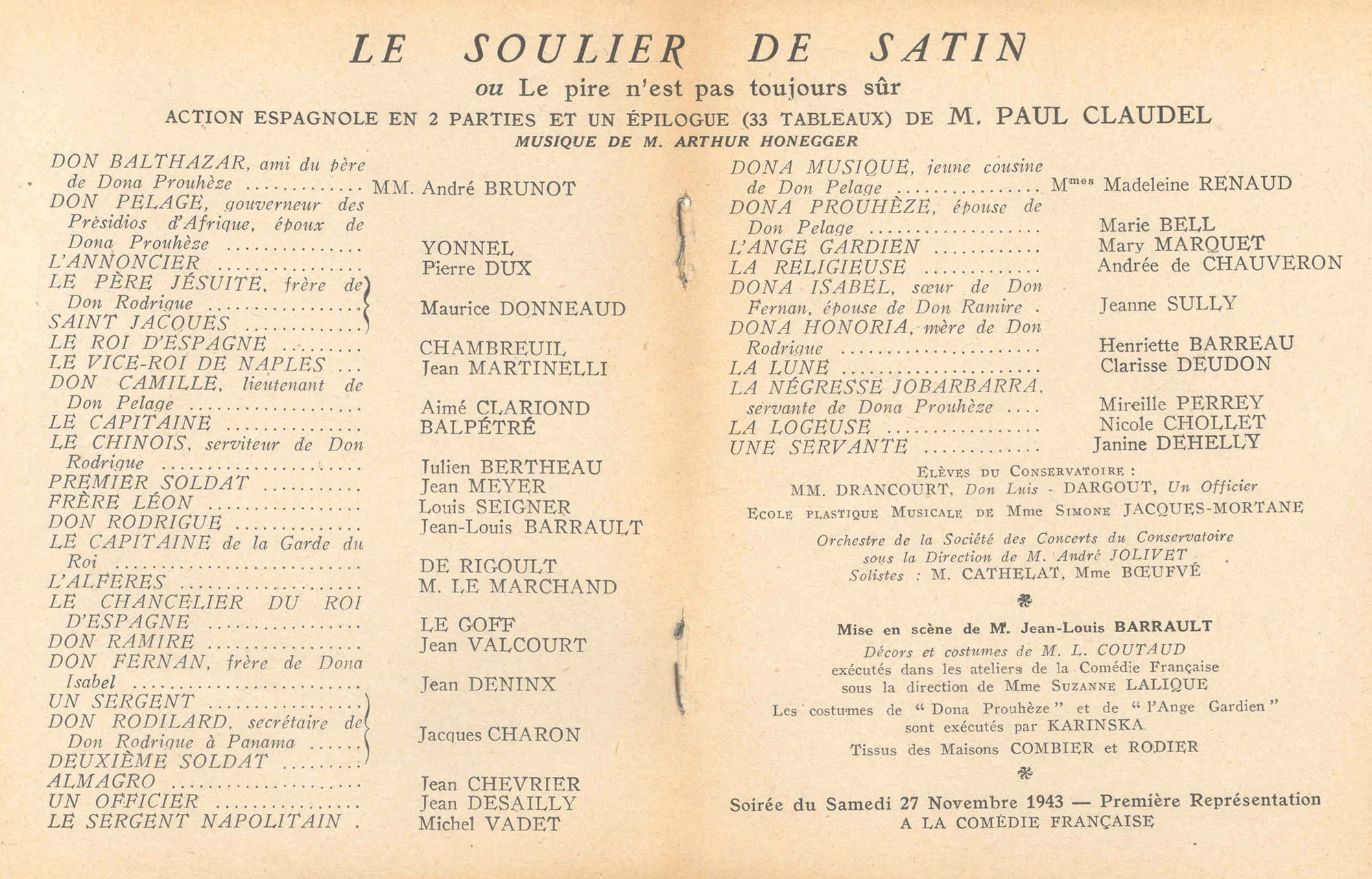

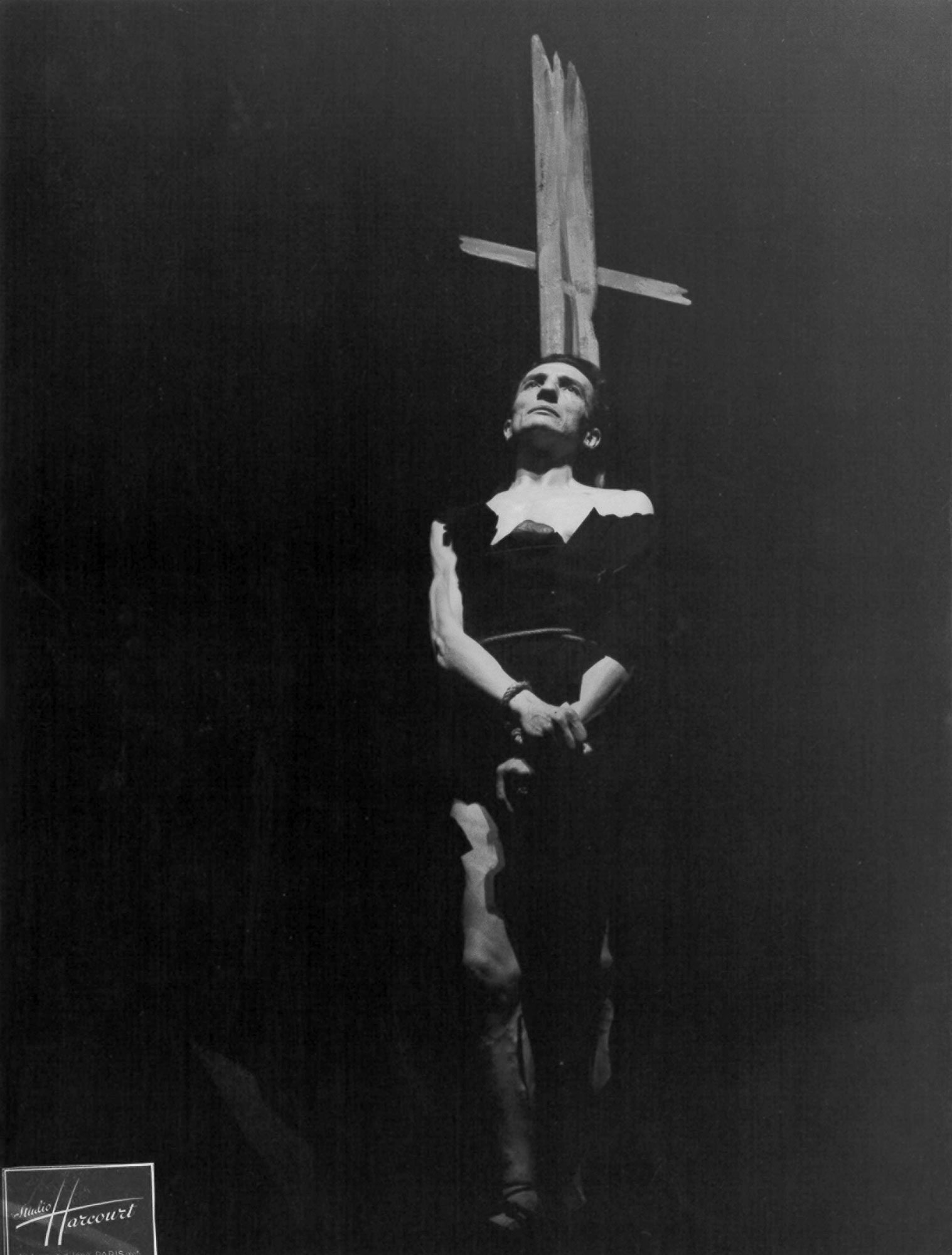

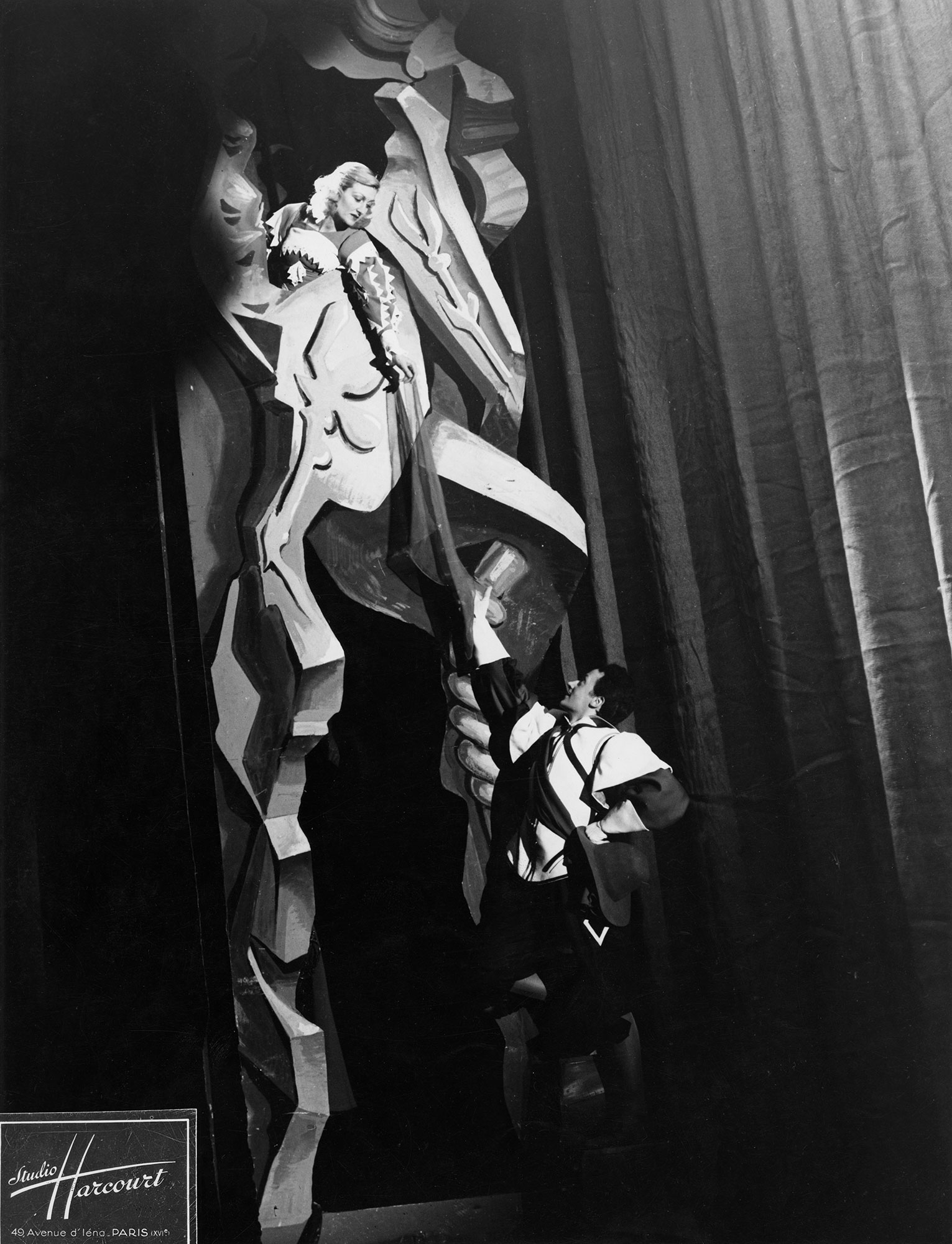

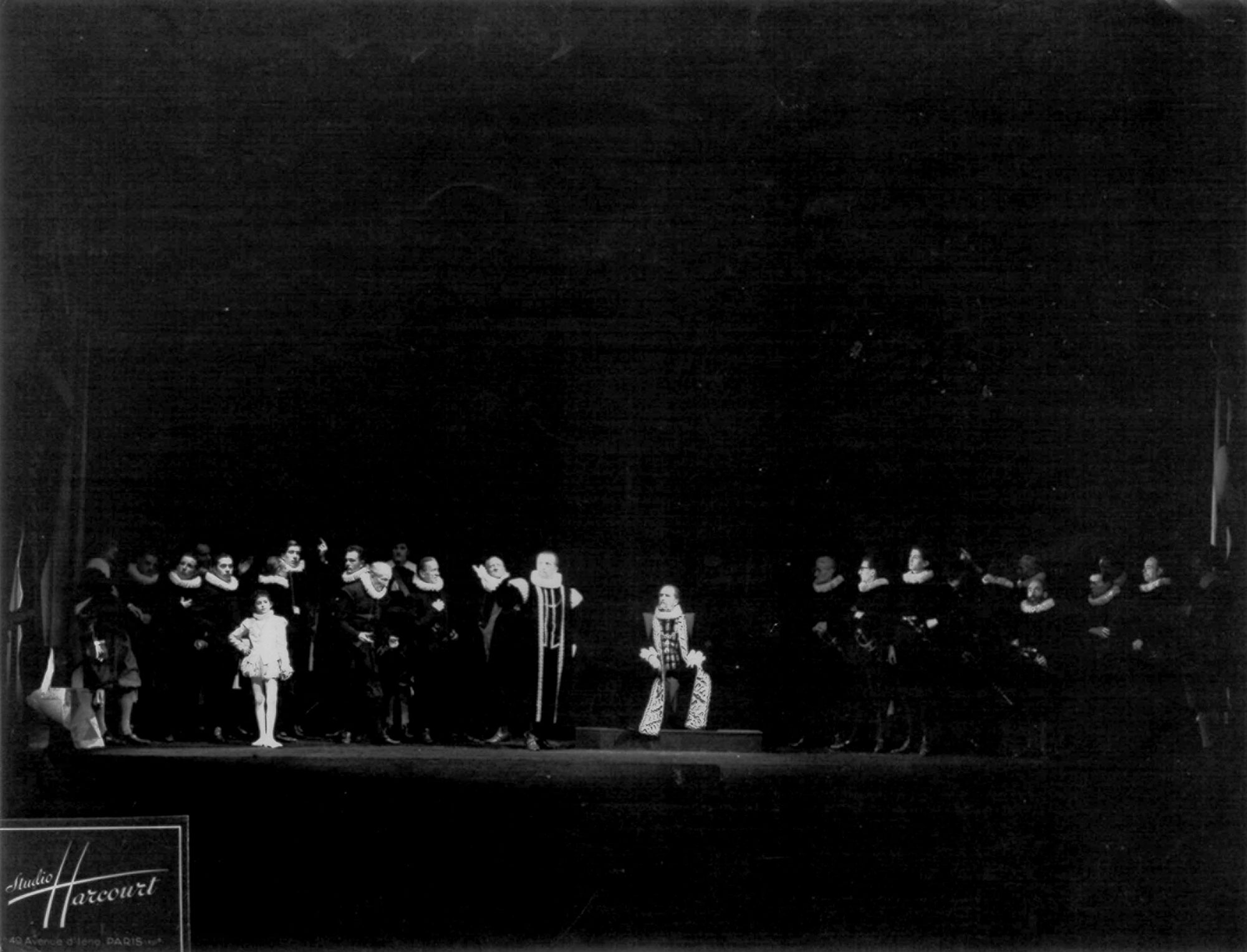

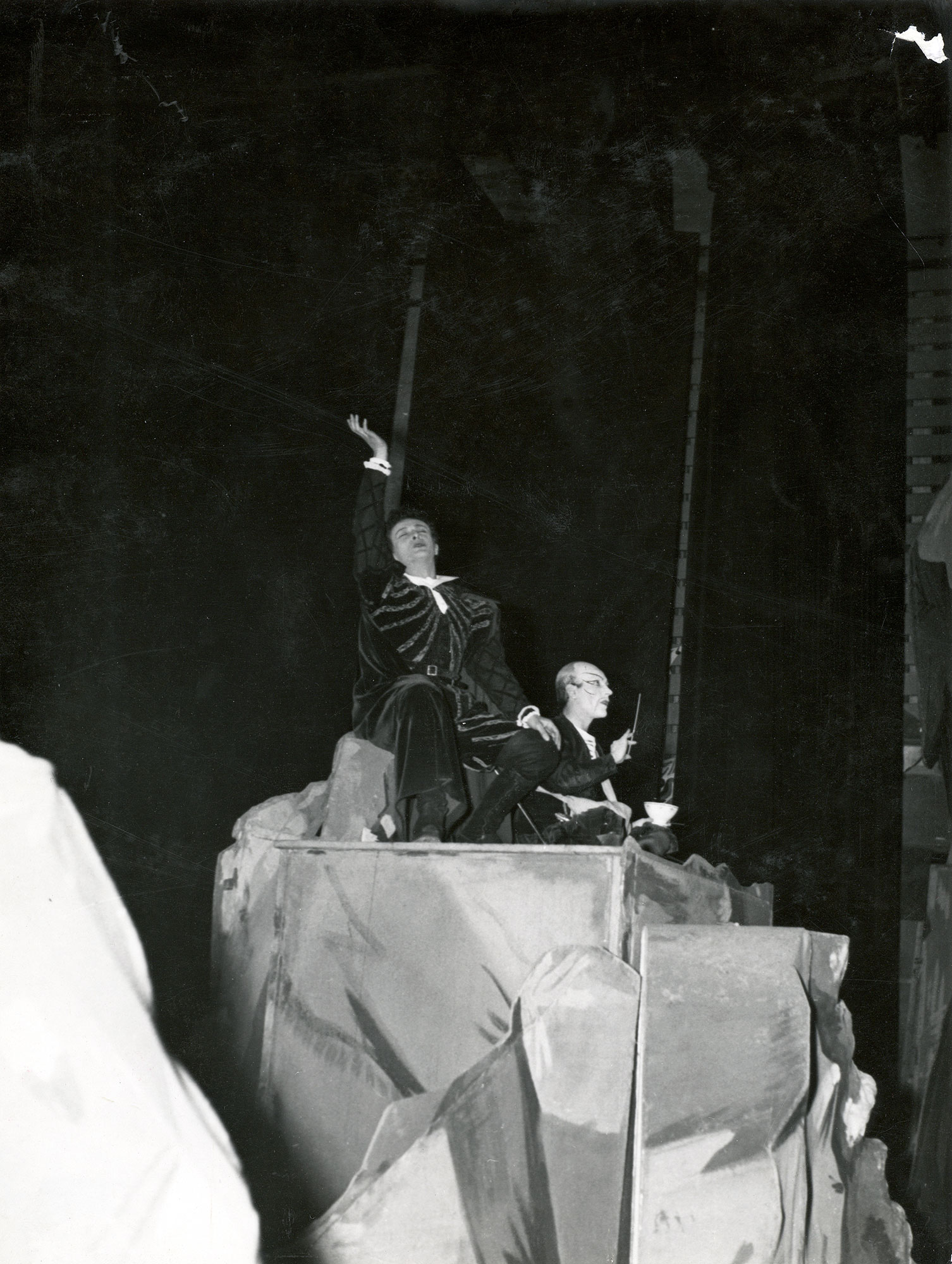

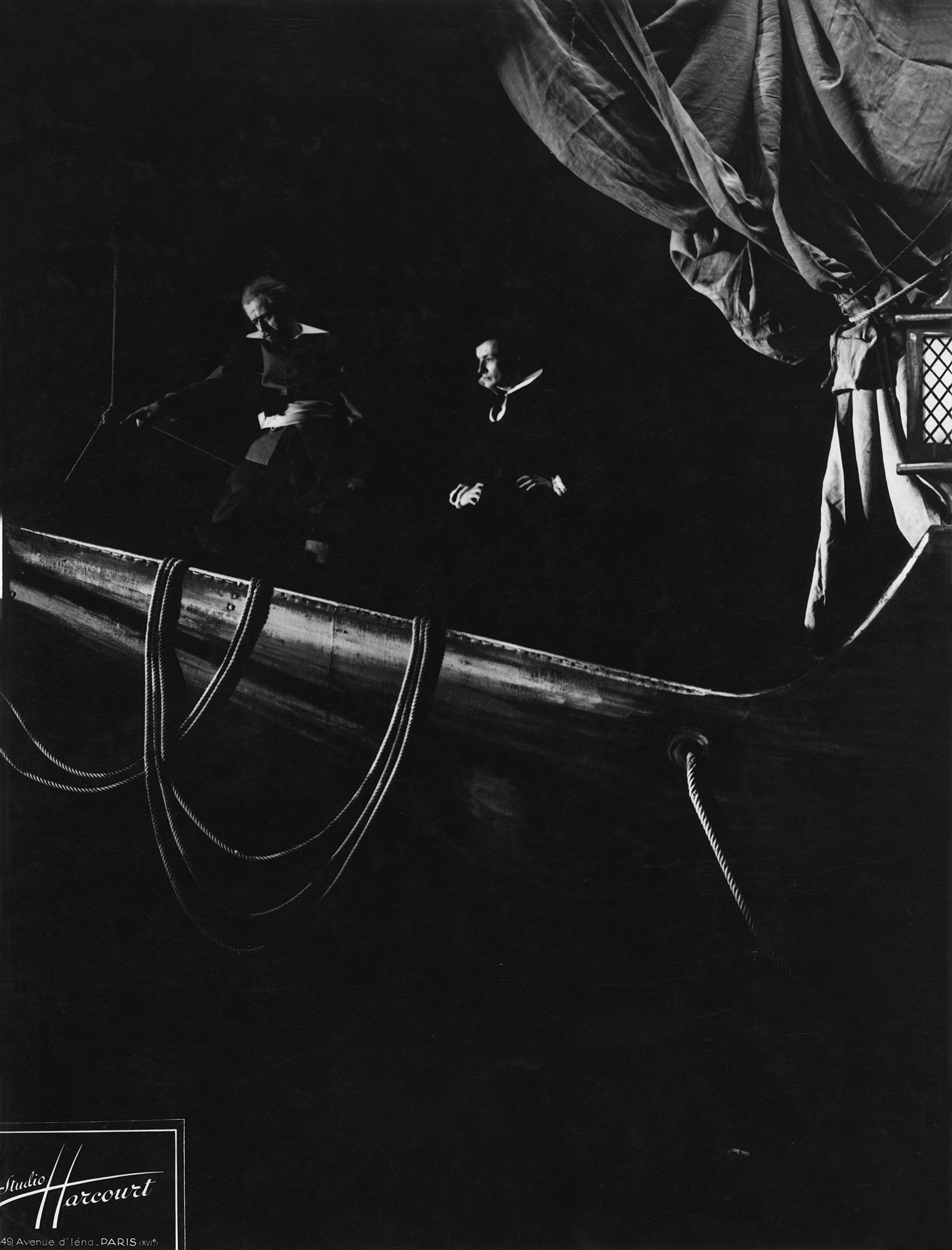

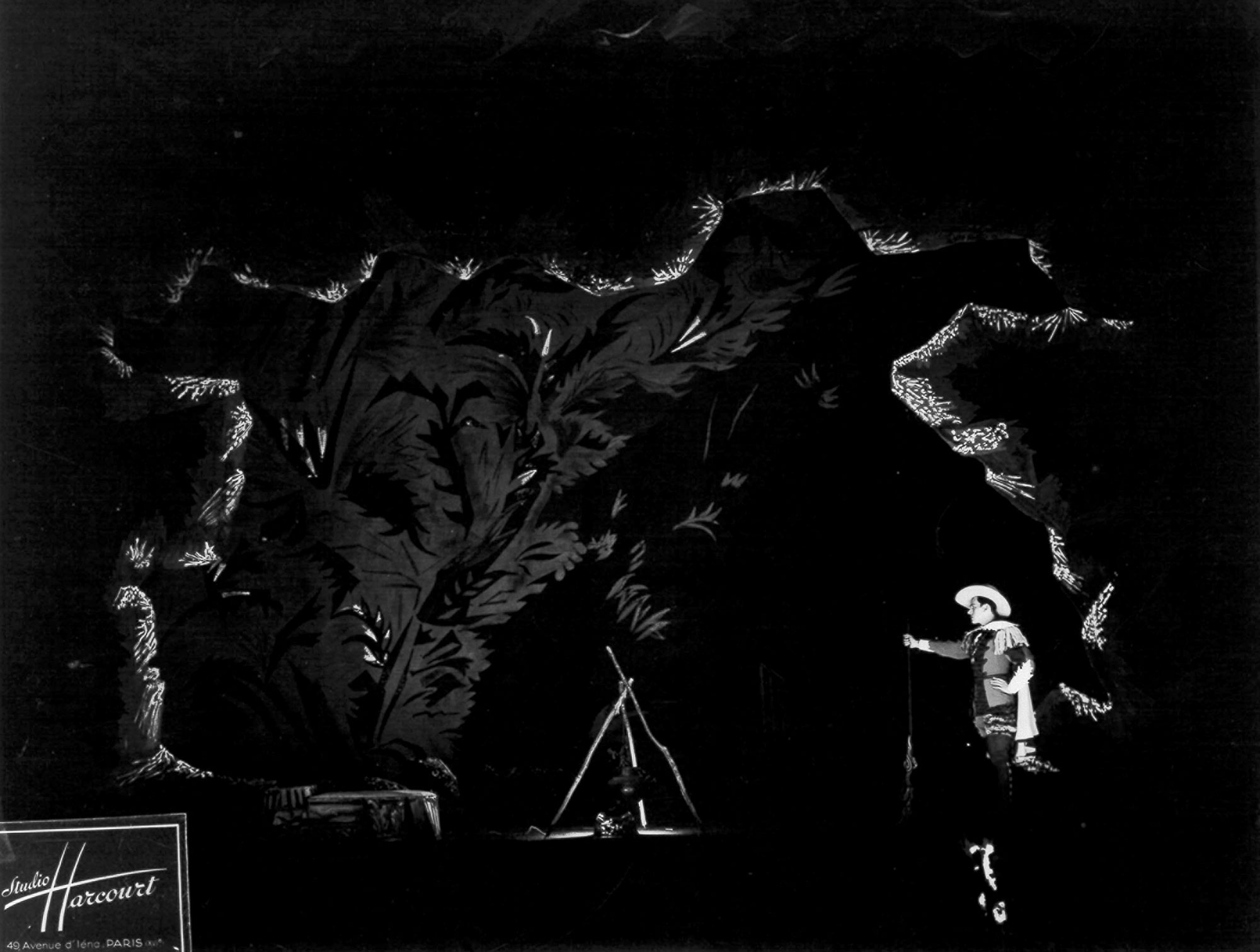

Le Soulier de satin de Paul Claudel est créé le 27 novembre 1943, Salle Richelieu, dans une version abrégée par le metteur en scène Jean-Louis Barrault, en étroite collaboration avec l’auteur.

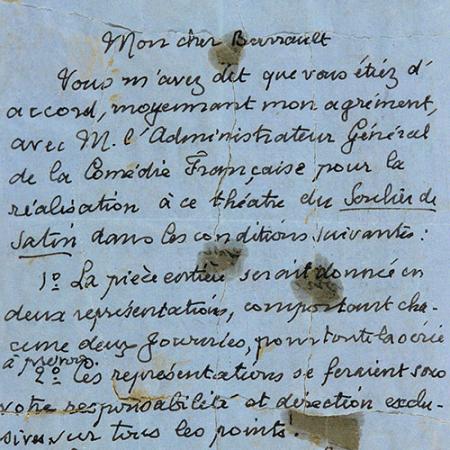

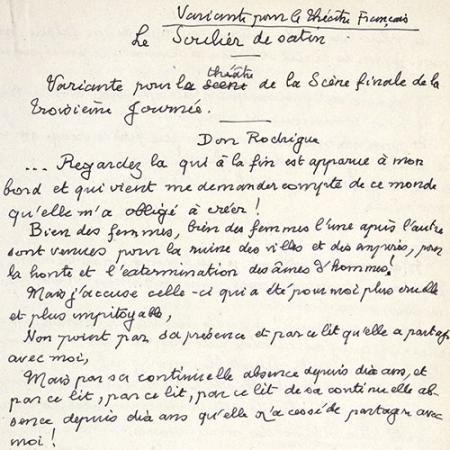

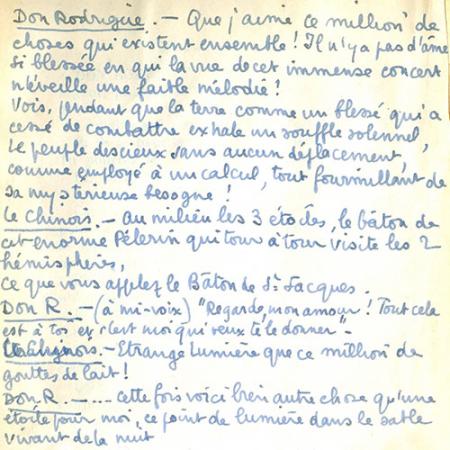

Œuvre-monde réputée injouable, dont l’écriture s’étend de 1918 à 1923, la pièce, composée de quatre journées et dont la durée totale excède huit heures de représentation, est créée dans une version abrégée, à une époque où le pari semblait plus que jamais impossible. Le metteur en scène est face à de multiples difficultés et parvient à déjouer les plans de l’occupant, devancer la censure et s’adapter au couvre-feu et aux sirènes d’alerte qui interrompent régulièrement les représentations.

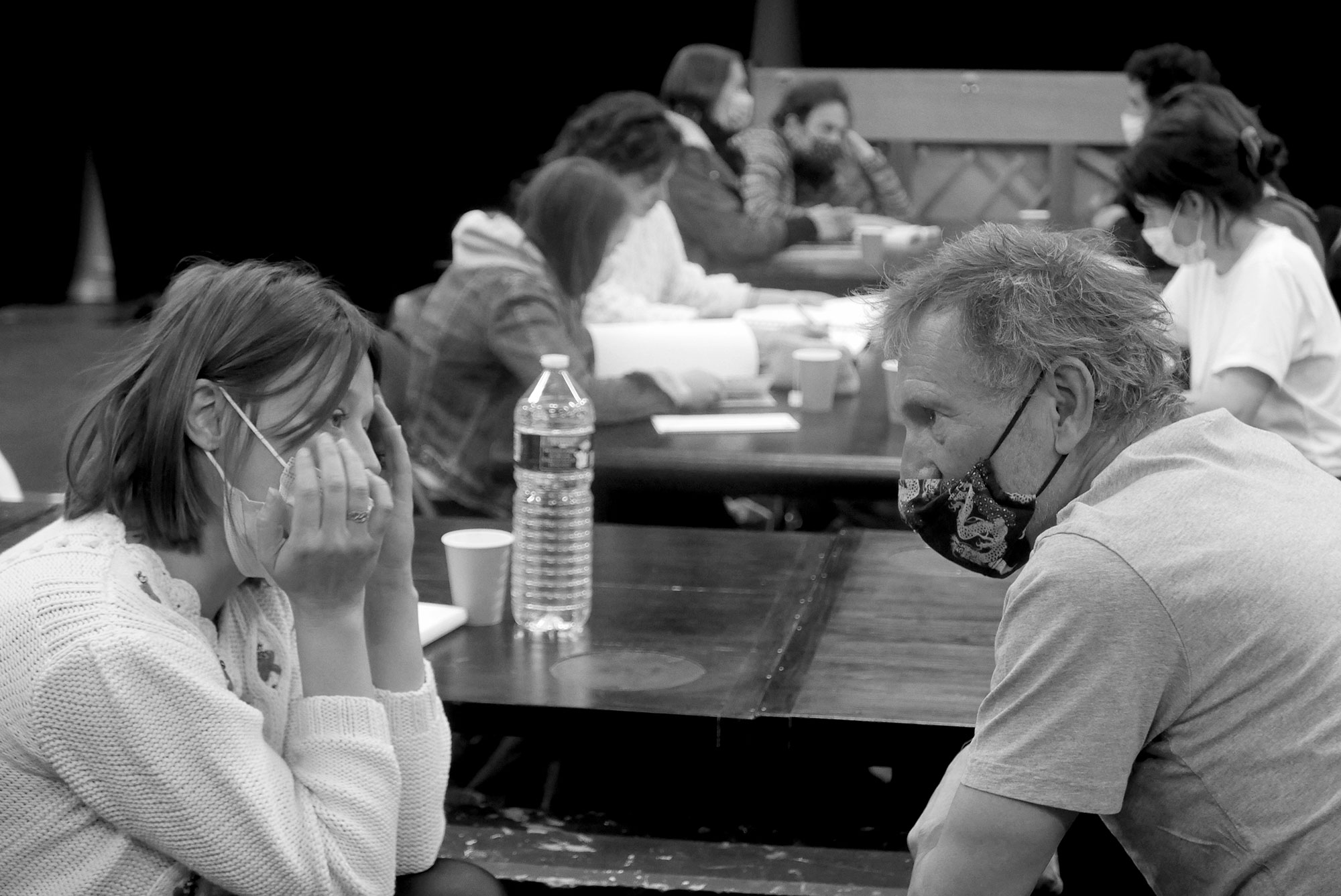

En 2021, durant le confinement, Éric Ruf décide de monter cette œuvre monumentale lors de quatre séances filmées, dans le cadre des Théâtres à la table, tour à tour dirigées par lui-même, Gilles David, Thierry Hancisse et Christian Gonon, tandis qu’acteurs et actrices s’échangent les rôles de journée en journée, selon la tradition de l’alternance Salle Richelieu.

Après cette forme de création originale, Éric Ruf choisit de déployer la langue de Claudel Salle Richelieu dans une scénographie s’appuyant sur le rapport historique entre la machinerie de théâtre et la marine à voile.

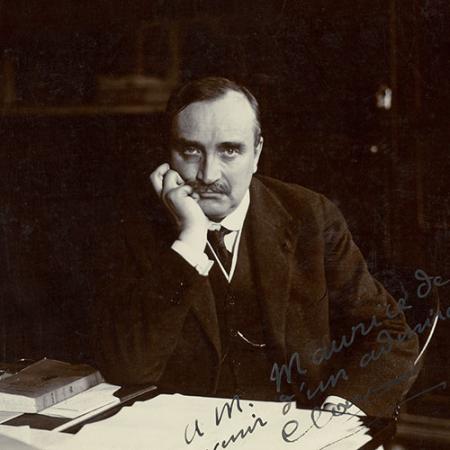

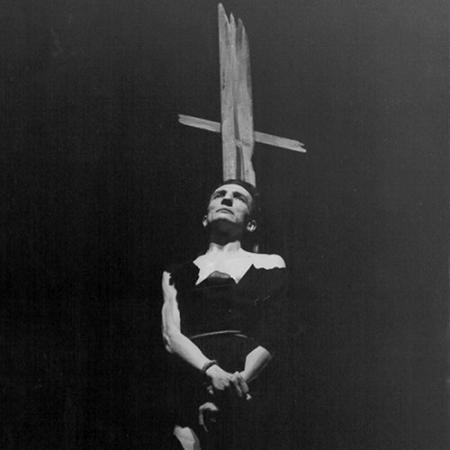

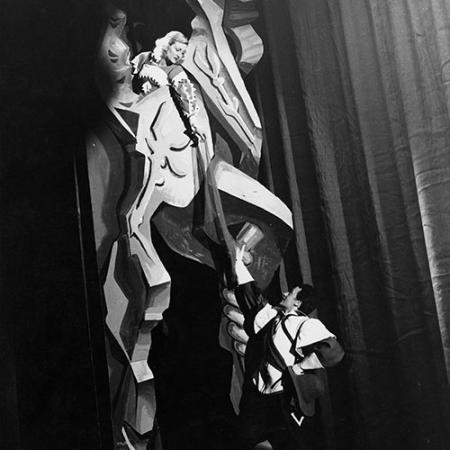

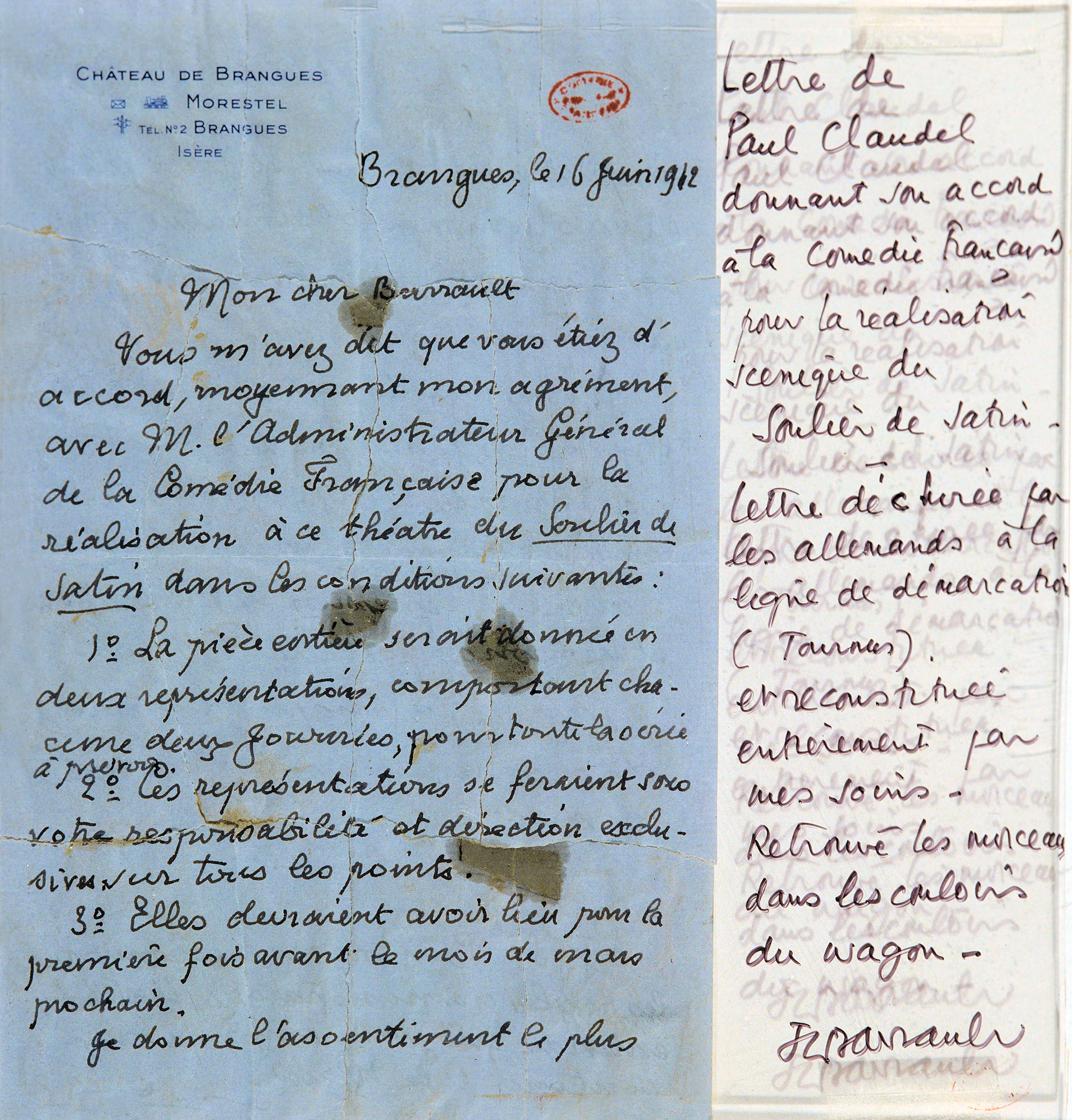

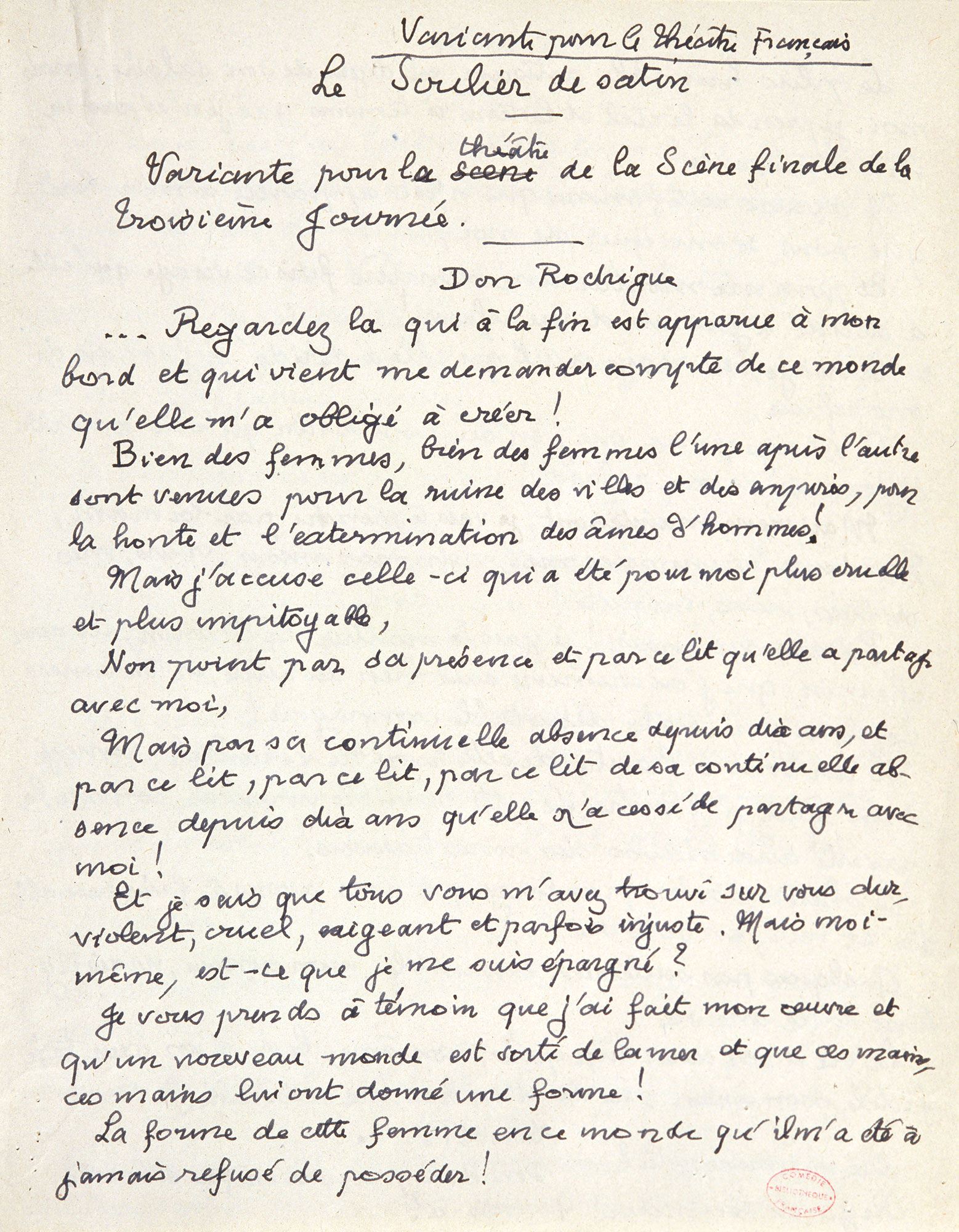

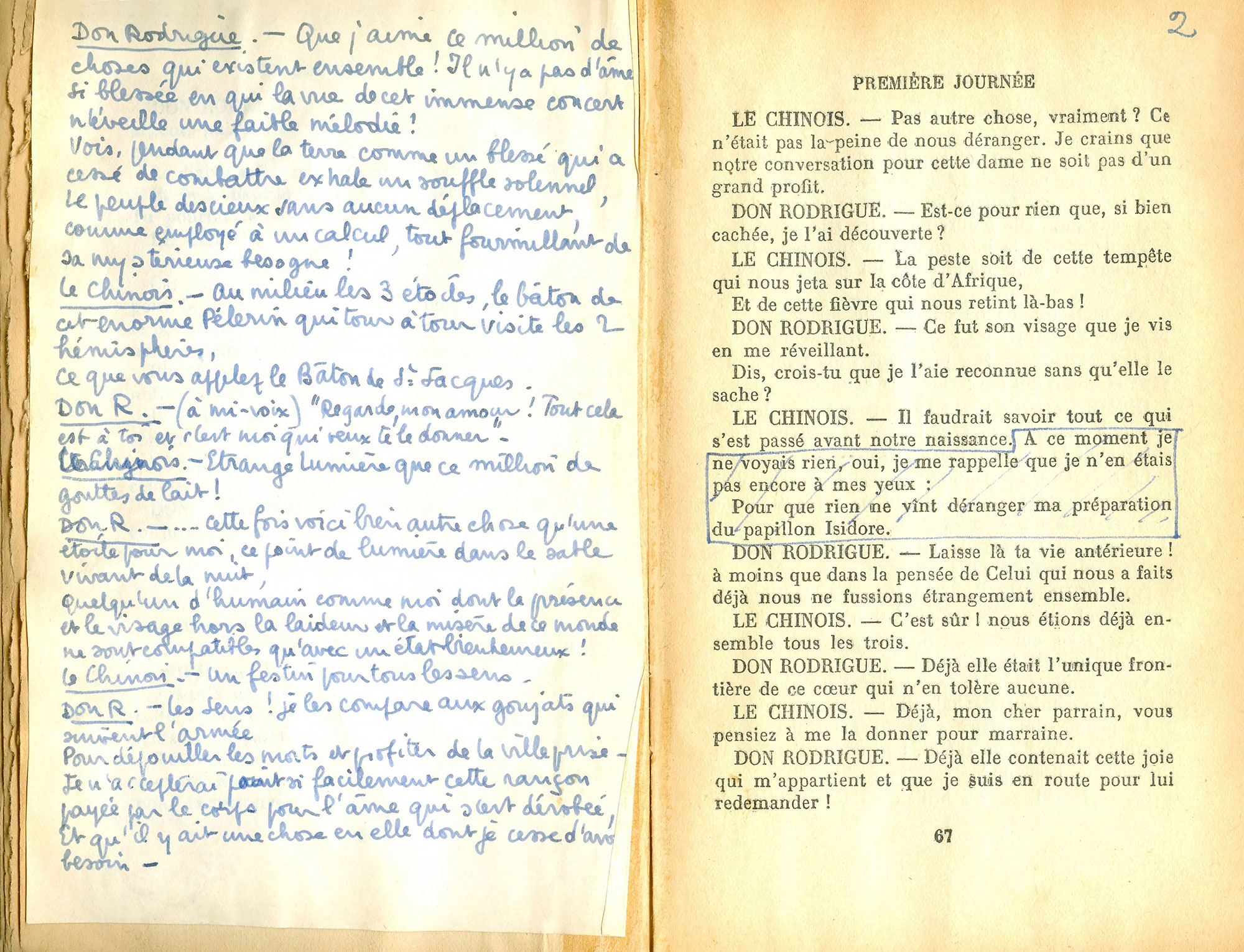

Cette exposition revient sur la création de l’œuvre à travers des photographies Harcourt, des maquettes de costumes et de décors de Lucien Coutaud, et quelques archives – parmi lesquelles une lettre de Claudel au metteur en scène, sauvée de l’occupant allemand – témoignant de la mise en scène exceptionnelle de cette pièce hors normes.

Exposition présentée au Studio-Théâtre de septembre 2024 à janvier 2025.